以電影線索擴張而成的旅途:薛沙‧達伍(Shezad Dawood)的影癡日記

文 / 江凌青

Sunday Morning (still), 2001, Single-channel video, 35 minutes

披上藍膚,深入密林

他時常以藍膚異星人的形象,出現於自己的影像作品中,以一種疏離但又渴望被某事某物包覆的眼神,凝望著鏡頭之外的世界,好像遠方才是鏡頭的所在之地。

這樣理解他可能是一種比較簡化、但也貼近現實的說法:薛沙‧達伍(Shezad Dawood, 1974)是一個尋找各種方式來實踐他的影癡(cinephile)身份的藝術家。透過創作,他建立一套用以理解電影史的私人系統,並且細膩地納入了電影的各個面向:宣傳、製作、到類型發展史、理論、拍攝軼事等無所不包。電影對他而言,像是一種沿途留下了線索與標識物、而吸引他不斷往密林深處走去的力量。

在他作品中恆常不變的主題,就是東西方文化、歷史的交流,他對這種題材的興趣來自於他本身的血緣與成長背景:母親來自巴基斯坦,父親來自印度,繼母則是愛爾蘭人,而他從小就在倫敦長大。達伍先後就讀於聖馬丁、皇家藝術學院,並且在里茲都會大學取得博士學位,現任教於倫敦西敏寺大學媒體、設計與藝術系, 長年沈浸於藝術學院之中,使得他嫻熟於各種媒材,但也因為他的興趣在於文化而非特定媒材,使得他成為了一位不可能用特定類別去定義的藝術家,因為他的創作很有計劃(與規模)地橫跨了動態影像、繪畫、織品、雕塑、裝置與表演,每件作品幾乎都是在一個框架之內橫跨不同媒材的實驗,作品以相互指涉、交織或平行的方式,組合出一則則以全球化時代的跨文化交流為基礎的敘事。

從海報、劇照開始的電影冒險

目前他研究與創作的核心,是探討藝術家如何可能藉由不同媒材來回應、思考電影的影響力與可能性。

左:Taxi Driver II, 2002, Oil on canvas, 100 x 70 cm;右:Taxi Driver Poster, 1976

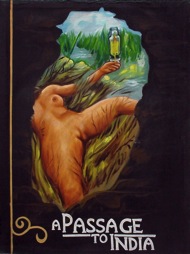

左:Passage to India, 2002, Oil on canvas, 100 x 70 cm;

右:Marcel Duchamp, Étant donnés: 1° la chute d'eau, 2° le gaz d'éclairage...(Given: 1. The Waterfall, 2. The Illuminating Gas...) , 1946-1966

© Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / Estate of Marcel Duchamp

達伍在這個領域的代表作,可以追溯至2002年的〈電影海報繪畫〉(Film Poster Paintings)與〈歷史繪畫〉(History Paintings)系列,這個系列是請巴基斯坦當地的海報看板工匠,以他們熟悉的作畫方式來重現西方視覺文化史上的經典海報與圖像,例如電影〈計程車司機〉的海報,以及杜象的遺作〈借鑒1°瀑布2°煤氣燈〉,都成為達伍眼中值得用來探討文化差異的素材。

左:Make it Big (Blow Up), 2002-2003, Production still, silver gelatin prints, 48.5 x 38.5 cm

右:David Hemmings in Michelangelo Antonioni's Blow Up, 1966

左:Make it Big (Blow Up), 2002-2003, Production still, silver gelatin prints, 48.5 x 38.5 cm

右:David Hemmings in Michelangelo Antonioni's Blow Up, 1966

2002-03年間,他又創作了一個以電影為主題的計畫,這次的對話對象是安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)的經典之作〈春光乍洩〉(Blow Up, 1966)。達伍宣稱他在巴基斯坦首都喀拉蚩重新拍攝了〈春光乍洩〉,不但選了1930年代殖民時期的老電影片場當作拍攝場地、請來當地工匠搭建場景、雇用了巴基斯坦當地一流的造型師負責演員的髮妝,還大手筆地請來當地的名模與女演員(其中包括巴基斯坦第一名模Vaneeza Ahmed)演出,但最後卻宣布這部電影的底片遺失,他手中剩下的只有他聘請的攝影師拍攝的拍片現場側拍照,而這些側拍照也完全拷貝了〈春光乍洩〉當中的經典畫面,例如飾演一位攝影師的男主角擺弄照相機的動作、手勢,以及攝影棚內的道具與模特兒們站立的姿勢。

上述兩個計畫,都試圖將西方電影文化移置到巴基斯坦的在地脈絡之中,但又同時強調了這樣的移置之錯亂與失效。除了從後殖民的論述來檢視達伍的作品1,我們也必須注意到,達伍在這種錯亂與失效之中,同時也以自己的方式製造並展示了他對電影的記憶。在進入論述脈絡之前,電影先是一件被他反覆摸索而恆據了記憶的存在。

以混雜製造出一種新類型

Feature, 2008

Super 16mm transferred to HD, 55 minutes

達伍對於移置電影脈絡的興趣,促使他在2008年投入劇情片的拍攝。第一部長片〈演出〉(Feature, 2008)融合了殭屍片、西部片、印度神話人物等大量異質元素, 但這部電影不只是要討論傳統的西部片、殭屍片,而是要製造出一種新的類型:一種重混、融合、連結了類型電影、神話與個人生命史的類型。

無論在敘事、演出、場景、演員的選擇上,達伍都盡可能地強化混雜的程度。電影的拍攝方式,是將一連串的表演串連起來,並且以美國原住民與聯邦政府之間的重大戰役「小大角河戰役」(The Battle of Little Big Horn, 1876)為敘事的軸線,以此帶出西部片的核心精神(拓荒、生存)與問題(人性的貪婪、對他人的迫害);在場景的設計上,達伍在真實的英國鄉間風景之中置入人造的景觀看板,直接強調了虛實混雜的效果;在角色的設計上,他一方面以牛仔的形象重塑了印度神話中最受到信徒愛戴和敬重的「黑天神」(也稱為克里希納神,Lord Krishna),另一方面也邀請了很多知名藝術家合作,例如由美國雕塑家吉米‧杜罕(Jimmie Durham) 擔任旁白,以及在英國推動了動力藝術的菲律賓裔藝術家大衛‧曼德拉(David Medalla) 飾演「瘋馬探長」(Chief Crazy Horse)一角,並且讓這些藝術家們不只出借聲音、身體,也成為這部影片的共同創作者。誰是作者?類型公式又該是什麼?對於達伍而言,這些顯然都是不需要有確切答案、但卻必須被反覆提出的問題。

讓現實成為虛構,因此重新確認了現實

Piercing Brightness,Brightness, film still, 2013

75 minutes, HD and Super 16mm transferred to HD, © Shezad Dawood

Exec Producer: In Certain Places, Preston; Modern Art Oxford

Producer: Kate Parker;Distributor: Soda Film + Art

第二部長片〈穿刺光明〉(Piercing Brightness, 2012),是與英國普列斯頓(Preston)市政府旗下的公共藝術單位「In Certain Places」的合作。達伍之所以選擇以劇情片的方式來呈現這座城市,是因為他花了兩年的時間在當地進行研究後發現,最能吸引在地居民參與的方式,是拍劇情片,而非紀錄片,因為若直言要拍攝一部關於城市的紀錄片,多數地方居民都很難打開心胸暢談自己真正的想法,但當他向當地居民提出要拍攝一部能忠實反映在地特色的科幻片時,反而吸引了很多人與他熱切討論將該地特色融入類型片的可能。

Piercing Brightness,Brightness, film still, 2013

75 minutes, HD and Super 16mm transferred to HD, © Shezad Dawood

Exec Producer: In Certain Places, Preston; Modern Art Oxford

Producer: Kate Parker;Distributor: Soda Film + Art

〈穿刺光明〉的劇情描述一對年輕的中國男女,以高智能外星人的身份造訪地球,降落於普列斯頓鎮。鎮上還有另一群假扮為地球人的同族類外星人,在很久很久以前就落腳地球,任務是要瞭解、觀察人類,然而其中許多人早已忘了他們的外星血緣,而逐漸適應地球上的平庸生活,最後這對年輕的中國男女帶領幾位仍未遺忘家鄉的外星同胞回家。有趣的是,雖然這對「中國」男女被設定為外星人,但他們溝通的語言卻仍是中文,而非任何難以辨識的語言——以科幻片來指涉當地移民現象之企圖,在這樣的設定中昭然若揭。

因此,〈穿刺光明〉雖然從表面看來是一部虛構的科幻片,事實上卻融合了普列斯頓當地的發展史與諸多社會現象特徵,例如當地有英國國內第一座摩門教堂、普列斯頓是全英國華人人口成長最快的城市、普列斯頓有全英國最高的UFO目擊率等。在拍攝方式上,達伍也選擇以完全在該市實景拍攝、動用在地居民為臨時演員等方式,來實踐一種「以虛構達成紀實」的可能性。例如片中有許多情節的設定,都依照普列斯頓當地的景觀來調整,例如廣場、公園、夜店、各類商家、巴士站、以及當地的摩門教教堂等。藉由將這些地點作為「可能發生敘事的場域」,達伍反而凸顯了它們原本的用途、建築特色、場所性格以及與社區的關係。

Towards the Possible Film, 2014

20 minutes, HD and Super 16mm transferred to HD,

Commissioned by Film and Video Umbrella and Delfina Foundation

這次在台北雙年展展出的〈邁向可能的電影〉(Towards the Possible Film, 2014)再次援引了科幻片的類型語言,以虛構來逼近地方歷史的輪廓之下,那混亂難解的糾葛。故事描述兩名從海中走出的藍膚外星人,被一個原始部落攻擊、殲滅,拍攝場景是15世紀以來就數度被西班牙殖民、直到1969年才重回摩洛哥的管轄的迪伊夫尼省(Sidi Ifni)。

在這樣的作品中,實驗影像不再企圖逃離、反叛電影,而是邁開大步面對、交涉這個同樣身為動態影像的同儕。過去,美術館裡的錄像藝術與電影院裡的劇情片的最大區隔,在於錄像藝術不關注敘事,而關注影像本質的問題,如今達伍的作品則向我們提議:趨近電影的當代影像藝術創作,反而可以利用電影類型敘事累積下來的大眾語言,開發出另一種拓展影像本質的路徑。 畢竟當類型電影、預告片等商業電影公式,早已牢牢下錨於集體記憶裡,若能將這種眾人皆知且嫻熟的元素加以變形,反而可能凸顯影像本身的文化意義與形式框架。

這樣的提議背後,蘊涵著這位一進入自己的鏡頭之內就會變成藍膚外星人的藝術家,對於電影懷抱著那種「無法將視線從你身上移開」的愛意。電影媚俗一笑過後留給他的諸多線索,都會被他拓展成一趟橫跨國界、穿梭於文化景觀之中的漫漫旅途。

[1]:關於達伍創作中的後殖民脈絡,可參考藝術史學者Amelia Jones的論文,Amelia Jones, “Seeing Differently: From Antonioni's Blow Up (1966) to Shezad Dawood's Make It Big (2005)”, Journal of Visual Culture, Vol. 7 No. 2, August 2008, pp.181-203.

參考連結

圖 All Images Courtesy Shezad Dawood