Regina Silveira ( 蕾琴娜 . 希維拉 )

蕾琴娜.希維拉的空間介入品輪廓線條強烈、顏色黑白分明,營造出一種視覺上的如真似幻,常常令人懷疑自己的感官。近年來她推出的幾項博物館及公共裝置,更進一步解構了我們所信賴的兩點透視空間。提及這些頗為過時的空間建構模式,可以猜想到希維拉是個懷疑論者,認為我們不應毫不懷疑地依賴著現有的溝通及再現系統,因為這些系統都很可能在不遠的將來,被更先進的版本取代。就這一點而言,要使用再現的模式,唯一可行的方式就是要清楚指出這些模式系統都很容易有誤,而且不能永遠只用同一套、要視情況而定。

蕾琴娜.希維拉的空間介入品輪廓線條強烈、顏色黑白分明,營造出一種視覺上的如真似幻,常常令人懷疑自己的感官。近年來她推出的幾項博物館及公共裝置,更進一步解構了我們所信賴的兩點透視空間。提及這些頗為過時的空間建構模式,可以猜想到希維拉是個懷疑論者,認為我們不應毫不懷疑地依賴著現有的溝通及再現系統,因為這些系統都很可能在不遠的將來,被更先進的版本取代。就這一點而言,要使用再現的模式,唯一可行的方式就是要清楚指出這些模式系統都很容易有誤,而且不能永遠只用同一套、要視情況而定。

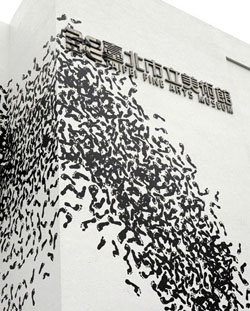

希維拉常獲邀在博物館或類似機構的門面展示她的作品,這也是她參加2006台北雙年展的精神。考慮到北美館特別的輪廓及外形,希維拉設計出的意象主題是人的腳印。在她的設計中,改變了北美館的「皮膚」,造成的效果像是有幾十個人鞋上剛踩了黑色的油漆,在博物館的懸臂延伸部分跳舞、探險、或是來個小聚會。希維拉的介入品使人想起汪達爾人作風(刻意破壞公共設施)、馬戲團表演者、以及首次登月漫步,但更是要探討藝術博物館及其空間的使用,以及博物館空間是如何被清楚切割、而劃分出藝術與非藝術的用途。

這一項視覺裝置幽默地消除了室內與室外的分別,而且做得像是有幾個人爬、跳、或是飛上一些博物館裡通常沒人到得了的地方,來場小小的搗亂,以這種「證據」來打破重力法則。腳印安排得很密、但看來也很隨性,讓人想起在海灘派對後留下的砂子,同時也逗弄了一下我們的概念:參觀博物館的時候,參觀者究竟有哪些地方是該去的,又有哪裡是不該去的?雖然希維拉絕對不是說每個人都該在博物館外四處攀爬,但她的確讓我們注意到,博物館有些部分還有藝術的潛力,而常被我們忽視。

:::©2006 TAIPEI BIENNIAL. All Rights Reserved.

本網站最佳瀏覽解析度為1024*768,建議使用IE5.0、Netscape6.0以上版本瀏覽器