印度的靛藍染料製造和指紋圖譜的起源

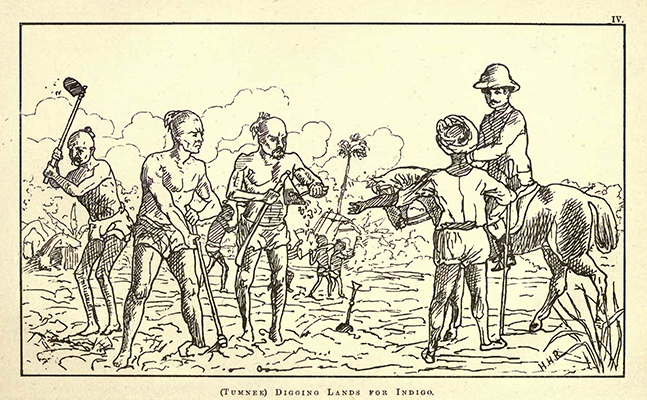

十七世紀歐洲靛藍染料的供應主要來自印度, 在1778與1779年間,英國東印度公司宣佈放行製作此染料的農作物在孟加拉及其他各省間的自由貿易與栽種後,衝擊了印度國內原有的勞動結構與其以定居型態為主的社會文化,引發數起極為嚴重的暴力事件,造成社會騷動,人心惶惶。

靛藍染料看似平凡,卻深深牽動著印度的國家發展脈絡,舉凡農民群起對抗大地主的孟加拉「靛藍起義」 (1859–1861)和1917到1918年間由聖雄甘地帶領的「非暴力不合作運動」,種植靛藍作物與鴉片的農民也沒有缺席 ,說它是促成印度獨立運動和農民起義的關鍵也不為過。

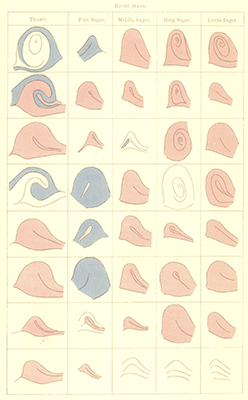

印度孟加拉的靛藍染料工業與其衍生出的各種社會現象,意外讓印度當地發展出以指紋作為個人信用代表的特殊現象,東印度公司的執行長,W. J. 赫歇爾,在1858年於印度首度以自己的指紋做為信物簽訂商業契約,獲得當地大盤商的信任而順利展開貿易活動,讓當地人民開始將指紋視為個人的重要表徵,在「靛藍起義」(1859–1861)發生後,更被有關當局當作重要證據。在接下來的十年,英國殖民者開始將指紋可作為個人辨識的功能納入行政系統與司法體系,作為控制當地社會的有力工具。之後學者赫歇爾將指紋研究科學化,並被英格蘭的法蘭西斯.卡爾頓和亨利.佛爾茲更進一步的發展運用到法醫領域。

隨著時代發展,印度的傳統紡織已經很少使用純天然的靛藍原料。在紡織技術蓬勃發展的印度西部和巴基斯坦,其雕版印刷、手染工業與極具盛名的「阿吉哈克」傳統紡織技術與大多都以化學染料取代天然染劑。